Art Point Picks

-

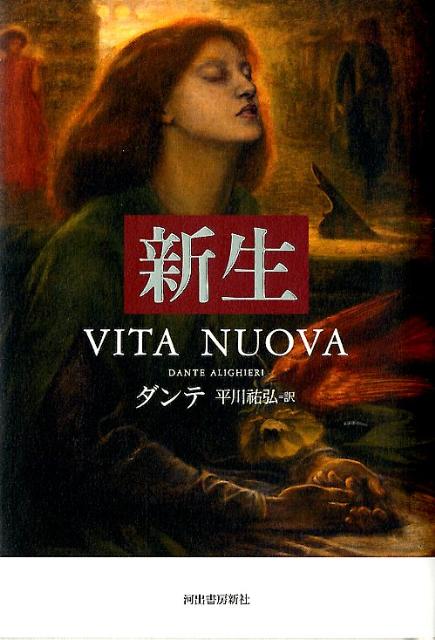

[ 新生 VITA NOUVA ]

[ 新生 VITA NOUVA ]

イタリアの詩人ダンテ・アリギエーリ(1265年−1321年)は叙事詩『神曲』の作者として知られているが、彼のもう一つの代表作が『新生』(原題はイタリア語で「La Vita Nuova」)である。

View more

『神曲』では、ダンテが詩人ウェルギリウスと共に地獄、煉獄、天国と順に旅をするが、最後の至高天で待ち構えていたのが、若くして亡くなったダンテの永遠の恋人ベアトリーチェである。そして、そのベアトリーチェへの叶わぬ愛を謳ったのが『新生』で、若きダンテの自伝書であるとも言える。

表紙を飾るのは、ラファエル前派を代表する画家ダンテ・ガブリエル・ロセッティの《ベアタ・ベアトリクス》という作品であり、淡い光の中でそっと目を瞑る女性の姿を見ることができる。彼女は一体何を思い、そこに座っているのだろうか。『新生』を読めば、ロセッティの描くベアトリーチェの儚さをより一層納得できるようになるだろう。 -

[ 現代美術のキーワード100 ]

[ 現代美術のキーワード100 ]

View more

現代アートは、わかりにくいというのが多くの人々にある観念である。 一体ある作品の何がアートで、何を意味しているのか、それがわからないために満足な鑑賞体験ができないことは多い。 現代アート作品の「かたち」の理解には、作品が完成に至るまでの背後にある「歴史とコンセプト」を読み解くことが必要となる。これらは作品展示空間において、キャプションとして言語情報として我々の前に現れることもあるが、必ずしも全ての情報がそこにあるわけではなく、仮にその情報を見ても理解できるとは限らない。

本著では、現代アートと呼ばれる難解にもなりうる存在を、作品制作の背景にある「歴史とコンセプト」の観点に基づき、様々なポイントから解説している。たとえ「かたち」がわからない時に、「かたち」の成立に至るまでのコトである「歴史とコンセプト」を学ぶことは、生涯学習においても大いに意義がある。 -

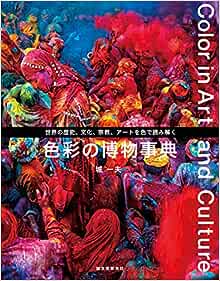

[ 色彩の博物事典: 世界の歴史、文化、宗教、アートを色で読み解く ]

[ 色彩の博物事典: 世界の歴史、文化、宗教、アートを色で読み解く ]

世界と日本の歴史、文化、宗教、アートといった幅広いテーマにまつわる色彩の根源と構成を読み解くのが本書である。

View more

世界は数え切れないくらいの色彩でできている。つまり、色彩についてを知ることは世界を構成してきた環境そのものを知ることにもなる。

例えば、日本は白黒の文化だ、と言う人がいる。作風に影響を与えるのは単純な要素だけでなく、複雑な時代を取り巻く環境である。

色彩と我々人類がどんな歴史を辿ってきたかのかを、沢山のフルカラー写真によって視覚的に楽しみつつ理解できる一冊である。 -

[ #名画で学ぶ主婦業 傑作選プラス ]

[ #名画で学ぶ主婦業 傑作選プラス ]

一度は見たことのある(かもしれない)名画に”主婦あるある”なキャプションをつけて大喜利のように投稿することがtwitterで話題となった。

View more

この書籍ではそんな投稿の中でも秀逸な一部を掲載し、美術史的観点からの本来の絵画の持つ背景と重要性を盛り込み書籍化したものである。

“主婦あるある”とあるように、沢山の一般人によるキャプションは先入観や固定観念、知識に囚われず我々の生活と密接に関わるものばかりだ。

広く細かく絵画作品と周りの環境を見る・想像することで、どこか畏まっている・硬いという印象の絵画に対する見方が変わり、より生活と馴染みのある存在となるかもしれない。 -

[ 私の中の自由な美術 鑑賞教育で育む力 ]

[ 私の中の自由な美術 鑑賞教育で育む力 ]

上野行一は「対話による美術鑑賞」の重要性に教育学者としての立場から一早く注目し、学校教育への応用と鑑賞教育プログラムの開発による普及に長年関わってきた。

View more

この著書では、日本人にありがちな「陶酔」「知識獲得」に重きを置いた鑑賞方法に一石を投じ、一貫して「思索的に作品を見ること」と「見て感じ、考えたことを誰かと語り合うこと」の重要性を述べている。

現代社会ではより簡単に多くの情報を目にすることができるようになり、日常生活で頻繁に映像や記事を目にする。だがその映像や記事は果たしてモノの本質の全てを反映しているのだろうか?すなわち我々はそれらの映像や記事という「誰か」の作ったものから表面的に見ているに過ぎない。

美術作品を見ることは、情報の意味を探ることと大きく関わる。そして美術作品は我々の思考力や想像力を喚起することによって心を映す鏡のようなものであると上野行一は述べる。

現代社会を生きる上で必要な根源的なモノの見方を問う一冊だ。 -

[ 哲学者クロサキの哲学する骨董 ]

[ 哲学者クロサキの哲学する骨董 ]

黒崎政男は東京女子大学教授としてカント哲学を専門としながらも、これまでに人工知能やコンピューター、デジタル遺品などの現代の諸問題を様々な角度から哲学的に解明してきた。

View more

一方で、歌舞伎やクラシック音楽、オーディオや美術など幅広い分野に造詣が深く、毎年大みそかにはNHKラジオ第一で「教授の大みそか ~蓄音機&SPレコード特集~」が放送されている。また、自らも美術品を数多く蒐集しているコレクターである。

黒崎政男の趣味である「骨董収集」から、まず時代を超える美の姿やかつてヴァルター・ベンヤミンの唱えた「美の価値とアウラ」について述べられる。

続いて、論はインターネット時代の一期一会の偶然性、さらには所有や複製、時代性などの現代の価値観について展開され、時を重ね特異的なアウラを放つ「骨董」と呼ばれる美術品や音楽の視点から、非常にわかりやすく簡潔で読みやすい文章で解説している。

骨董から我々は何を学ぶことができるのか。時代を超える「不滅の美」は本当に存在するのか?それは本書を手に取り、何かを具体的なモノを通して考えることによって理解できる。 -

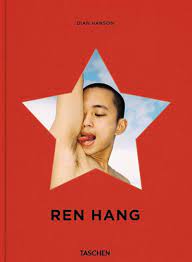

[ REN HANG ]

[ REN HANG ]

レン・ハンは1987年に中国で生まれた。

View more

北京を拠点とし活動していたが惜しくも、2017年に30歳で死去した写真家である。

彼の写真はヌードを中心とした作品が多い。生き物や果物、湖の中で同性のパートナーをはじめとし、友人や日本の女優である安藤サクラをフィルムカメラで撮影してきた。

「性」がタブー視されている中国において、彼は一枚の写真に「自由」を求め、理想と現実のコントラストを表現してきた。

真っ赤な写真集の表紙は、中央が星形にくり抜かれている。そして、くり抜かれた星形からは青い空を背景とし彼のパートナーであったジャー・チーが写っている。

時には中国当局から逮捕されたり、展示会を中止に追い込まれた彼にとってこの写真集は、まさに現実と理想のコントラストを視覚によって表現しているのだろう。

これまでに北京、パリ、ニューヨーク、東京などで展覧会を開催し、2010年にはイタリアの第3回TERNA現代芸術賞に入賞した。 -

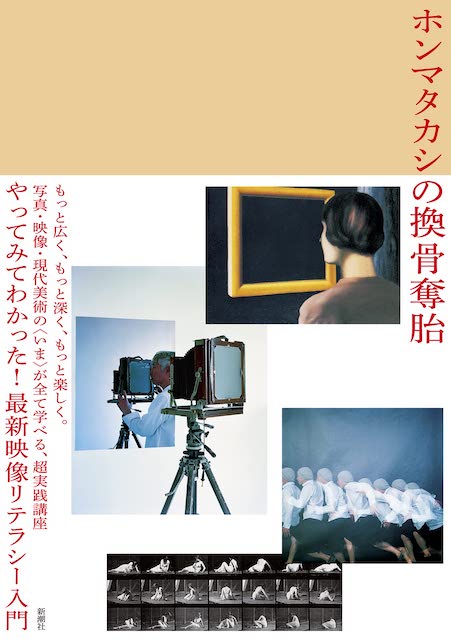

[ ホンマタカシの換骨奪胎 やってみてわかった!最新映像リテラシー入門 ]

[ ホンマタカシの換骨奪胎 やってみてわかった!最新映像リテラシー入門 ]

ホンマタカシは過去に木村伊兵衛写真賞を受賞し、数々の展覧会や写真集を発表している写真家である。

View more

先人の作品(表現)からインスピレーションを受け、それを自分に落とし込み作品として表現するためには、作品の構造や、その表現されている時代の流れの中でどこに位置しているのか、他の作品との前後関係などをしっかりと学ぶ必要がある。表層的な部分だけを見るのみで、それを怠れば、ただのパクリになってしまう。

先人の作品を真似るのではなく、多様なアイデアを秘めている過去の作品を「換骨奪胎」するための方法として、参考写真とともに書かれている。

ピンホールカメラからドキュメンタリー、現代美術も含め「見ること」「見せること」について、写真ー映像の始まりから現在に至るまでの歴史を、一章ごとに著名な人物と結びつけながら読み解いていくことができている。